Konzertfahrplan

Einladung zum Crowdsourcing

Der Förderverein Badische Posaunenarbeit möchte im Rahmen eines „Crowdsourcing“ in Gemeinschaftsarbeit mit allen Interessierten der Posaunenarbeit auf seiner Homepage einen „Konzertfahrplan“ entwickeln. Er soll den Verantwortlichen in den Posaunenchören als Arbeitshilfe und Diskussionsgrundlage dienen. Es ist geplant, in regelmäßigen Abständen Textvorschläge zu den einzelnen Punkten des Inhaltsverzeichnisses auf der Homepage einzustellen. Die jeweils neu eingestellten Passagen werden gesondert in unseren elektronischen Medien angekündigt und auf der Homepage gekennzeichnet sein. Alle Interessierten sind gebeten, innerhalb einer vorgegebnen Frist Hinweise, Tipps und Empfehlungen einzubringen. Diese werden von einem kleinen Redaktionsteam ausgewertet und in den laufenden Text eingearbeitet.

Vorwort

Der Förderverein Badische Posaunenarbeit möchte im Rahmen eines „Crowdsourcing“ in Gemeinschaftsarbeit mit allen Interessierten der Posaunenarbeit auf seiner Homepage einen „Konzertfahrplan“ entwickeln. Er soll den Verantwortlichen in den Posaunenchören als Arbeitshilfe und Diskussionsgrundlage dienen. Es ist geplant, in regelmäßigen Abständen Textvorschläge zu den einzelnen Punkten des Inhaltsverzeichnisses auf der Homepage einzustellen. Die jeweils neu eingestellten Passagen werden gesondert in unseren elektronischen Medien angekündigt und auf der Homepage gekennzeichnet sein. Alle Interessierten sind gebeten, innerhalb einer vorgegebnen Frist Hinweise, Tipps und Empfehlungen einzubringen. Diese werden von einem kleinen Redaktionsteam ausgewertet und in den laufenden Text eingearbeitet.

Bei der Entstehung dieses Konzertfahrplanes haben schon bis zur Veröffentlichung viele Hände mitgeholfen. Ohne dies hätte der Konzertfahrplan in dieser Form nicht realisiert werden können. So haben in einem sehr frühen Stadium Mirjam Batzler und Frederik Dietrich, beide vom Jugendposaunenchor Nordbaden, einen ersten Textentwurf erstellt. Die Mitglieder der Gruppe 5 des Osterlehrganges 2016 haben sich unter Leitung von Dr. Stefan Hübsch sehr intensiv mit der Idee auseinandergesetzt und wichtige Inhalte erarbeitet. Der Vorstand des Fördervereins hat in mehreren Sitzungen wichtige Impulse gegeben. Johannes Jakoby hat in liebevoller Feinarbeit den Auftritt auf der Homepage gekonnt gestaltet und umgesetzt. Er wird bis auf Weiteres auch die weitere Pflege der Seite übernehmen. Allen Beteiligten gilt unser ganz herzlicher Dank.

Wir laden Euch herzlich ein, uns bei unserer Idee zu unterstützen und mit Beiträgen, Anregungen und Kommentaren, Vordrucken und Mustern, die Ihr uns über das Formular am Ende der Seite oder als E-Mail an den Förderverein schickt, bei der Entwicklung des Konzertfahrplanes zu unterstützen.

Für ein gutes Gelingen unseres Vorhabens beachtet bitte die nachfolgenden Absätze.

Bei der Entstehung dieses Konzertfahrplanes haben schon bis zur Veröffentlichung viele Hände mitgeholfen. Ohne dies hätte der Konzertfahrplan in dieser Form nicht realisiert werden können. So haben in einem sehr frühen Stadium Mirjam Batzler und Frederik Dietrich, beide vom Jugendposaunenchor Nordbaden, einen ersten Textentwurf erstellt. Die Mitglieder der Gruppe 5 des Osterlehrganges 2016 haben sich unter Leitung von Dr. Stefan Hübsch sehr intensiv mit der Idee auseinandergesetzt und wichtige Inhalte erarbeitet. Der Vorstand des Fördervereins hat in mehreren Sitzungen wichtige Impulse gegeben. Johannes Jakoby hat in liebevoller Feinarbeit den Auftritt auf der Homepage gekonnt gestaltet und umgesetzt. Er wird bis auf Weiteres auch die weitere Pflege der Seite übernehmen. Allen Beteiligten gilt unser ganz herzlicher Dank.

Wir laden Euch herzlich ein, uns bei unserer Idee zu unterstützen und mit Beiträgen, Anregungen und Kommentaren, Vordrucken und Mustern, die Ihr uns über das Formular am Ende der Seite oder als E-Mail an den Förderverein schickt, bei der Entwicklung des Konzertfahrplanes zu unterstützen.

Für ein gutes Gelingen unseres Vorhabens beachtet bitte die nachfolgenden Absätze.

Aufbau & Ablauf

Die Auftrittssituationen eines Posaunenchores sind vielfältig. Der hier zu entwickelnde Konzertfahrplan soll sich auf „klassische“ Posaunenchorkonzerte konzentrieren, die von einem Posaunenchor in Eigenregie veranstaltet werden, und zu denen ggf. andere Musiker als Gäste eingeladen sind. Die Ausführungen des Konzertfahrplanes sollen sich sinngemäß auf andere Auftrittsart übertragen lassen.

Der Konzertfahrplan soll ausschließlich organisatorische Themen rund um die Auftritte von Posaunenchören behandeln. Themen der musikalischen Programmgestaltung, der Besetzung oder Fragen zu Mission und Diakonie sollen hier – zumindest zunächst – nicht diskutiert werden.

Das Inhaltsverzeichnis des Konzertfahrplans soll entsprechend der Durchführung eines Konzertvorhabens in drei Abschnitte gegliedert werden. Die Planungs- und Vorbereitungsphase, das eigentliche Konzert und die Nachbereitungsphase. Arbeitspapiere und Vordrucke, die bei der Vorbereitung von Auftritten jeder Art hilfreich sein können, sollen in einem Anhang gesammelt werden.

Der so zu erarbeitende „Konzertfahrplan“ versteht sich als Ideen- und Ratgeber, als Anregungs- und Diskussionspapier. Es soll ein „lebendiges“ elektronisches Nachschlagewerk mit Hinweisen und Anregungen werden und fortlaufenden Überarbeitungen und Ergänzungen offen stehen.

Der Konzertfahrplan soll ausschließlich organisatorische Themen rund um die Auftritte von Posaunenchören behandeln. Themen der musikalischen Programmgestaltung, der Besetzung oder Fragen zu Mission und Diakonie sollen hier – zumindest zunächst – nicht diskutiert werden.

Das Inhaltsverzeichnis des Konzertfahrplans soll entsprechend der Durchführung eines Konzertvorhabens in drei Abschnitte gegliedert werden. Die Planungs- und Vorbereitungsphase, das eigentliche Konzert und die Nachbereitungsphase. Arbeitspapiere und Vordrucke, die bei der Vorbereitung von Auftritten jeder Art hilfreich sein können, sollen in einem Anhang gesammelt werden.

Der so zu erarbeitende „Konzertfahrplan“ versteht sich als Ideen- und Ratgeber, als Anregungs- und Diskussionspapier. Es soll ein „lebendiges“ elektronisches Nachschlagewerk mit Hinweisen und Anregungen werden und fortlaufenden Überarbeitungen und Ergänzungen offen stehen.

Die Planungs- und Vorbereitungsphase

Anlass und Zielsetzung [Abgeschlossen]

Sind Anlass und Ziel eines Konzertes nicht identisch?

Wir empfehlen, Anlass und Ziel getrennt voneinander zu behandeln. So kann ein Auftritt zum Jahresauftakt der politischen Gemeinde (Anlass) dazu genutzt werden, die Jungbläser vorzustellen (Ziel), Stücke eines im weiteren Verlauf des Jahres ohnehin geplanten Konzertes vorzubereiten (Ziel) oder um unter den Neubürgern Mitglieder zu werben (Ziel). Stellt man dies recht unterschiedlichen Ziele nebeneinander, so wird schnell deutlich, dass der Auftritt je nach Zielsetzung anders ausfallen wird. Das Ziel definiert das Ob und das Wie des Einsatzes der vielfältigen Mittel, die der Posaunenchor während des Konzertes ergänzend zu seiner Musik einsetzen kann, um sein Ziel zu erreichen. Neben dem Anlass sollte daher immer auch das Ziel eines Auftritts definiert werden. Ein klar definiertes Ziel erleichtert die Beantwortung der im Rahmen der Konzertvorbereitung und -durchführung zu klärenden Fragen. Das gilt auch für die letzte Frage: War unser Konzert ein Erfolg? Dies Frage wird sich leichter in Abhängigkeit von einem zuvor festgelegten Ziel beantworten lassen. Ein klar definiertes Ziel ist der Schlüssel zum Erfolg. Werfen wir aber zunächst einen Blick auf mögliche Anlässe von Posaunenchoreinsätzen. Anlässe

Sicherlich fallen dem geneigten Leser viele weitere Anlässe für Auftritte von Posaunenchören ein. Wir freuen uns auf ergänzende Hinweise. Vielleicht können Sie dem ein oder anderen Chor Anregung für die eigene Arbeit sein. Unabhängig vom Anlass kann der Veranstalter, aber auch der Posaunenchor unterschiedliche Ziele mit dem Auftritt verbinden. Aus Sicht des Posaunenchores könnten dieses beispielsweise folgende Ziele sein. Ziele

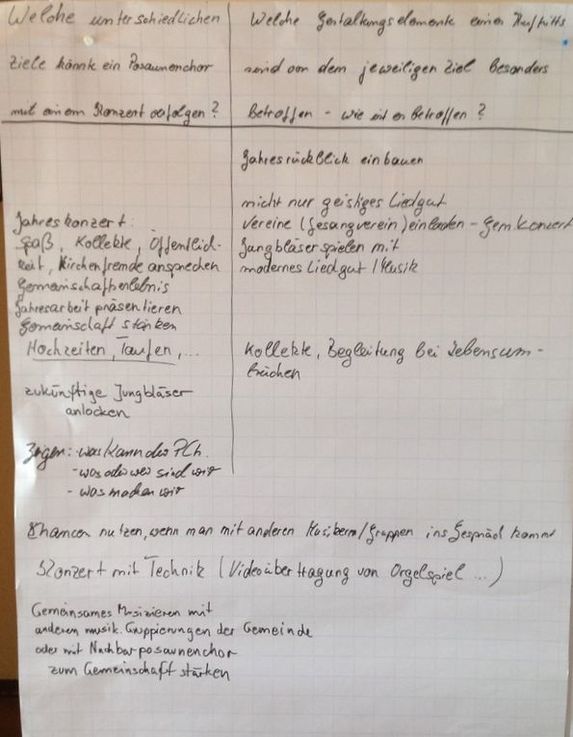

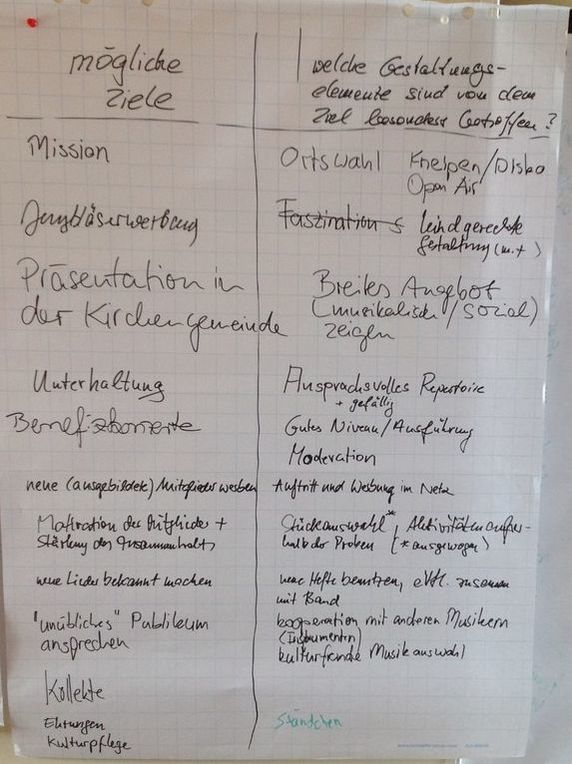

Auch hier mag die Auflistung nur eine Anregung für Posaunenchöre und deren Verantwortliche sein, sich über Ziel, Sinn und Zweck einzelner Auftritte Gedanken zu machen. Gern werden wir diese Aufzählung um Anregungen aus der Leserschaft ergänzen. Indem sich der Posaunenchor Gedanken macht, mit welchem Ziel er auftritt, wird er eine Diskussion über den Grad der Zielerfüllung anstoßen. Wichtiger aber ist, dass die Zielsetzung auch Einfluss hat auf die Ausgestaltung des Auftritts, von der Programmgestaltung bis zur Bitte um Kollekte. In ihrer Vorarbeit für diesen Konzertfahrplan hat sich eine Arbeitsgruppe des Osterlehrganges der Badischen Posaunenarbeit 2016 Gedanken gemacht, was neben der Musik die Außenwirkung eines Auftritts beeinflusst. Wir haben diese Elemente als „Gestaltungselemente“ bezeichnet. Wie die Gestaltungselemente eines Posaunenchorauftritts und die Zielsetzung des Auftritts miteinander in Wechselwirkung stehen können, deuten nachstehende Folien an. In der Kürze der Zeit wurde eine Vielzahl von Themen angerissen. Die Gestaltungselemente haben wir unten noch einmal zusammengefasst. Sie gehen programmatisch über die Gestaltungselemente hinaus, die im Rahmen der Aufgabenliste des Konzertfahrplanes aufgezeigt sind. Der Konzertfahrplan will ausdrücklich nur den organisatorischen Teil der Auftritte von Posaunenchören bedienen. Zu klären, warum der Posaunenchor auftritt und ob und was er denn mit dem Auftritt erreichen möchte und mit Einsatz welcher Mittel er das angestrebte Ziel erreichen kann, gehört unbedingt auch zur Organisation eines Auftritts dazu. Gestaltungselemente von Auftritten von Posaunenchören

Fazit Zur Vorbereitung eines Konzertes gehört eine klare Aussage, was erreicht werden soll; woran gemessen werden soll, ob das Konzert ein Erfolg war oder nicht. Die Zielsetzung des Veranstalters und der Anlass des Konzertes sind dabei zu berücksichtigen. Ist ein Ziel festgelegt lohnt es sich, alle Gestaltungselemente des Auftritts auf dieses Ziel abzustimmen. Termin [Abgeschlossen]

Die Terminfindung ist ein Prozess, bei dem nach und nach die Informationen aus verschiedenen Fragekomplexen zu einer Entscheidung zusammengeführt werden. Ist die Entscheidung getroffen, der Termin also gefunden, gilt es, ihn verbindlich mit allen Betroffenen zu vereinbaren und in geeigneter Form zu kommunizieren. Für die Terminfindung gibt es keine feste Reihenfolge der notwendigen Handlungen. Im Zuge der Terminfindung sind K.-o.-Kriterien beachtlich, die darüber entscheiden können, ob ein Termin überhaupt bedient werden kann. Nachstehende Überlegungen gelten für fest vorgegebene Termine ebenso wie für innerhalb von Zeiträumen oder völlig frei wählbare Termine. Die Hinweise sind entsprechend mehr oder weniger relevant. a) Freiheiten bei der Terminwahl – die Jahresplanung b) Sind Bläserinnen zum Termin und für Probentermine verfügbar? c) Stehen Räumlichkeiten zur Verfügung? d) Sind die Zuhörer verfügbar? e) Sind Gastmusiker, Organisten und Ehrengäste verfügbar? f) Termin vereinbaren und kommunizieren Freiheiten bei der Terminwahl – die Jahresplanung Aus der Jahresplanung der Posaunenchöre kennen wir viele Termine, die durch den Ablauf des Kirchenjahres, Jubiläen, bestehende Traditionen (Jahreskonzerte) und durch überregionale Großveranstaltungen (Posaunentage, Kirchentage) fest vorgebeben sind. Diese Termine bilden den Rahmen des Posaunenchorjahres. Wenige Termine sind in der Sache vorgegeben, aber innerhalb von Zeiträumen variabel. Hierunter fallen vielleicht Freizeiten und gesellige Veranstaltungen, das vorweihnachtliche Kurrendeblasen und die diakonischen und missionarischen Einsätze. Nur in einigen Fällen, zum Beispiel bei Jubiläums-, Benefiz- und Stiftungskonzerten, wird der Chor die freie Wahl des Termins haben. Für die Jahresplanung macht es Sinn, die Termine nach ihrem Freiheitsgrad zu differenzieren. Die mögliche und zulässige Termindichte ist durch die Leistungsfähigkeit und -bereitschaft des Posaunenchores definiert. Bei zu hoher Termindichte kann es Sinn machen, auch traditionell fest eingeplante Termine für eine größere oder interessante neue Sache in Frage zu stellen und abzusagen. Auch sollte der langfristigen Entwicklung des Posaunenchores Rechnung getragen werden. Bei frühzeitiger Ankündigung einer Absage werden sich in der Kirchengemeinde alternative Gestaltungsmöglichkeiten finden lassen. Sind Bläserinnen und Bläser zum Termin und für Probentermine verfügbar? Ein Posaunenchor kann nur spielen, wenn neben der Chorleiterin auch Bläser in ausreichender Anzahl und Qualität zum Auftritt und zu den Proben anwesend sind. Dies ist eines der K.-o.-Kriterien der Terminplanung. Die Abstimmung der Termine erfolgt in zwei klar zu trennenden Schritten. In der ersten Stufe des Planungsprozesses, der Terminfindung, genügt eine unverbindliche Zusage der Teilnahme durch die Chormitglieder. Vor der verbindlichen Verpflichtung des Chores muss dann eine verbindliche Teilnahmezusage eingeholt werden, bei Kindern und Jugendlichen mit Bestätigung der Kenntnisnahme durch die Erziehungsberechtigten. Die Zusage sollte auch die vorangehenden Probentermine umfassen. Der Chorleiter tut also gut daran, jeweils deutlich zu kommunizieren, in welchem Planungsstadium er sich befindet. Ob es sich also um eine unverbindliche Voranfrage zu einer groben Terminabstimmung handelt, oder ob kurz vor der Terminfestlegung eine verbindliche Terminzusage gefragt ist. Besondere Aufmerksamkeit erfordert erfahrungsgemäß die Kommunikation mit den Bläserinnen, die gerade einmal nicht bei einer Probe anwesend sein können. „Da kann ich nicht, da bin ich zum Geburtstag bei der Oma, im Urlaub oder da muss ich lernen, das habe ich nicht gelesen, das hat mir keiner gesagt …“ das sind die unbefriedigenden Ergebnisse einer unklaren Terminkommunikation. Eine einfache Spielregel kann hier helfen: Der Sender (also der Koordinator im Chor) ist zuständig dafür, dass die Nachricht richtig und vollständig alle Adressaten erreicht. Der Empfänger der Nachricht ist zuständig dafür, dass er den Inhalt richtig und eindeutig versteht und umsetzt. Gute Verfahren, Zusagen für die Präsenz bei Auftritten und Proben verbindlich zu vereinbaren, sind nicht bekannt. Wir freuen uns über entsprechende Anregungen. Stehen Räumlichkeiten zur Verfügung? Je nach Anlass und Zweck des Konzertes bedarf es geeigneter Räumlichkeiten für die Durchführung, aber auch für die Vorbereitungs- und Probenphase. Im Verlaufe der Terminfindung ist relativ früh zu klären, ob die entsprechenden Räumlichkeiten verfügbar sind. In Einzelfällen kann es hilfreich sein, sich nach vorhergehenden oder nachfolgenden Veranstaltungen in diesen Räumlichkeiten zu erkundigen, um mögliche Synergieeffekte auszunutzen (Heizung, Dekoration, Bestuhlung, ….). Die Verbindlichkeit der Raumzusage ist sicherzustellen und sofern erforderlich auch zu kommunizieren. Sind für das Konzert externe Probenwochenenden oder eine vorbereitende Freizeit geplant, sind auch diese Räumlichkeiten frühzeitig zu buchen. Sind die Zuhörer verfügbar? Leider ist es so, dass die Welt nicht allein auf die Auftritte von uns Posaunenchören wartet. Je nach Zielgruppe unserer Konzerte stehen wir im Wettbewerb um die Freizeit unserer Zuhörer/-innen. Insofern scheint es hilfreich, sich im Zuge der Terminplanung Ferien-, Feiertagskalender samt Brückentagen, Veranstaltungskalender der Kirchengemeinde, der politischen Gemeinde und der Vereine vor Ort, große Sportereignisse und Fernsehübertragungen, Veranstaltungen der Posaunenarbeit und Urlaubsplanungen relevanter Konzertteilnehmerinnen anzuschauen. Am einfachsten dürfte die Abstimmung in der eigenen Kirchengemeinde sein. Die Abstimmung mit großen Kulturträgern, den Vereinen und Verbänden in der Gemeinde ist sinnvoll, um Parallelveranstaltungen möglichst zu vermeiden. Es kommt nicht gut an, wenn der Posaunenchor sein Jahreskonzert an dem Tag gibt, an dem der Spielmannszug der Freiwilligen Feuerwehr sein Jubiläum feiert. Zugleich kann bei der Terminabstimmung schon früh auf die eigene Veranstaltung aufmerksam gemacht werden. Gute Anlaufstellen für die Abstimmung sind oftmals die Gemeindeverwaltungen, einschlägige Internetseiten, Vereinssyndikate, Stadtmarketing, u.ä. Gut informiert sind oftmals auch die örtlichen Pressevertreter. Nicht jede parallele Veranstaltung ist - im Hinblick auf die angesprochenen Besuchergruppen - per se ein Hindernis. Gerade in größeren Gemeinden lassen sich Überschneidungen gar nicht vermeiden. So wird eine Terminabstimmung in Mannheim, Karlsruhe oder Freiburg anders aussehen als in Mosbach oder Ladenburg. Gut einsehbar sind die Termine der Posaunenarbeit, die unter posaunenarbeit.de im Internet gepflegt werden. Hier können die Chöre auch ihre eigenen Termine posten. Die Erfahrung lehrt, dass es nicht möglich ist, alle Terminüberschneidungen zu vermeiden. Sonderereignisse wie Witterungsbedingungen, Naturkatastrophen u.ä. sind nicht planbar. Es gilt abzuwägen, welches – auch unter Berücksichtigung der Zielsetzung und der Zielgruppe des Konzertes – die K.-o.-Kriterien für einen Termin sind, und welche Überschneidungen in Kauf genommen werden sollen. Sind Gastmusiker, Organistin und Ehrengäste verfügbar? Je nach Ausgestaltung und Zweck des Konzertes spielen Dritte für den Auftritt eine mehr oder weniger große Rolle. Je mehr Gewicht dieser Rolle zugedacht ist, desto frühzeitiger im Terminplanungsprozess sind diese Beteiligten und ihre Terminplanung einzubeziehen. Oftmals ergeben sich aus der Kommunikation an dieser Stelle schon wichtige Hinweise auf sonstige für die Terminplanung eventuell wichtige Ereignisse vor Ort. Die Vorabstimmung mit Ehrengästen ist dann sinnvoll, wenn deren Anwesenheit wesentlich zum Ziel der Veranstaltung beiträgt, die Ehrengäste quasi Mitwirkende (als Redner oder zu Ehrende) oder Publikumsmagneten der Veranstaltung sein sollen. Ehrengäste sind häufig in vielen Ämtern tätig. Für sie ist es daher üblich, dass Termine vor Versand der Einladung vorbesprochen und mit den Sekretariaten vereinbart werden. Wertschätzend und erfolgserhöhend sind solche Vorabsprachen auch dann, wenn die Ehrengäste nur als Zuhörer eingeladen werden. Das Einladungsschreiben erhöht dann die Nachhaltigkeit der Wahrnehmung. Termin vereinbaren und kommunizieren Mit der Entscheidung für oder gegen einen Termin endet die Terminfindung. Die verbindlichen Zusagen der Teilnehmer liegen bereits vor. Jetzt geht es darum, schnell und eindeutig an alle relevanten Stellen zu kommunizieren. Gut beraten ist, wer bereits im Vorwege Zuständigkeiten und Kommunikationswege festgelegt hat. Veranstaltungsraum und die Probenräume sind zu buchen, Teilnehmer und Mitwirkende sind über die finale Entscheidung zu informieren, Eltern und Angehörige sind zu informieren, Pfarrerin, Gemeindebüro und Küster sind zu informieren, Kirchengemeinde, politische Gemeinde und Vereine sind zu informieren und der Termin ist in die Veranstaltungsübersichten aufzunehmen. Raum [Abgeschlossen]

Raum auswählen und Verfügbarkeit sicherstellen Wer selbst schon einmal ein Konzert – welcher Musikrichtung auch immer – besucht hat, wird sich erinnern, dass nicht allein der Musikgenuss den Konzerteindruck geprägt hat. Die Anfahrt zum Veranstaltungsort, die Suche nach Parkplätzen und Toiletten, die Auswahl bzw. das Auffinden der Plätze, die Atmosphäre in der Pause, die Verfügbarkeit ergänzender Informationen und schließlich die Heimreise prägen den Gesamteindruck wesentlich mit. Daher ist die Auswahl, Vorbereitung und Ausgestaltung des Veranstaltungsortes ein ganz wesentliches Gestaltungselement von Auftritten auch von Posaunenchören. Positive Impulse von Veranstaltungsorten zu nutzen und Peinlichkeiten zu vermeiden, dazu soll der folgende Abschnitt Anregungen geben. Zur Behandlung des Themas Raum unterscheiden wir zwischen dem Raum, in dem der Auftritt letztlich erfolgt und den notwendig zugehörigen Räumlichkeiten. Letztere umfassen

Für alle Räumlichkeiten, sofern Sie denn von uns als dem Konzertveranstalter bespielt werden, gelten sinngemäß je für sich die gleichen nachfolgend angesprochenen Anforderungen an Verfügbarkeit, Sauberkeit, Sicherheit, Ausstattung und Kosten.

Der Umfang des Fragenkataloges richtet sich naturgemäß nach dem Umfang der geplanten Veranstaltung und dem daraus resultierenden Raumbedarf. Nicht auf alle Fragen wird es gleich eine befriedigende Antwort geben. Dann gilt es abzuwägen, ob die erforderlichen Kompromisse mit der Zielsetzung des Auftritts vereinbar sind. Kirchenräume als Konzerträume Posaunenchöre stehen selten vor der Wahl, einen geeigneten Raum aus mehreren Alternativen auszuwählen. Wir bekommen kostenlos Räumlichkeiten von den Kirchengemeinden gestellt, die wir in der Regel ohne Diskussion annehmen. Diese einfache Verfügbarkeit der Kirchenräume kann dazu verführen, dass wir dem Veranstaltungsraum weniger Beachtung schenken, als er es vielleicht verdient hätte. Die Vielfalt der Wechselwirkungen des Veranstaltungsortes auf den Erfolg eines Auftritts, auf die Zuhörerinnen und Zuhörer und auch auf die Musizierenden selbst, wird durch die Routine des gewohnten Raumes verschüttet. Die vorstehend herausgearbeiteten Kriterien verdienen aber auch dann eine hohe Aufmerksamkeit, wenn die Raumfrage im Sinne der Kirchenräume bereits entschieden ist. Im Hinblick auf den missionarischen Teil unseres Auftrages sei es an dieser Stelle erlaubt, die unreflektierte, weil bequeme Nutzung von Kirchenräumen kritisch zu hinterfragen. Wer sich hinter den dicken Mauern seiner Kirche präsentiert wird von Außenstehenden weniger wahr genommen werden. Die Ursprünge der Posaunenchorarbeit liegen in der Zeit der Erweckungsbewegung. Gottesdienste ausserhalb der Kirchenräume feiern zu können war ein Ursprungsgedanke. Vielleicht kann es daher eine Anregung sein, als "transportable Orgel" unseren Glauben mit unserer Musik auch einmal an anderer Stelle hochwertig zu präsentieren.[*] Charakter von Konzerträumen Nicht erst seit Silicon Valley ist bekannt, dass der Charakter von Räumen und ihre Ausstrahlung maßgeblichen Einfluss auf den Erfolg der darin veranstalteten Unternehmung haben. In kurzfristiger Perspektive ist der Charakter eines Raumes fest vorgegeben. Geprägt durch seine Architektur, seine Geschichte und durch seine aktuelle Bewirtschaftung. Als prominente Beispiele begehrter Konzerträume seien die Elbphilharmonie in Hamburg, der Köllner Dom oder die Frauenkirche in Dresden in Eerinnerung gerufen. Die schiere Größe, die gesellschaftliche Relevanz, die Prominenz von Räumen und Gebäuden sind Teil, vielleicht auch Ergebnis ihres Charakters. Räume ziehen ihr spezifisches Publikum an, machen ein bestimmtes Publikum erst möglich - oder auch unmöglich. In einige Räume kommen Musikkritiker selbstverständlich, in andere kommt der Lokalreporter. In einigen Räumen wird ein Eintrittsgeld erwartet, in anderen eben gerade nicht. In einigen Räumen ist eine Bewirtung üblich, in anderen ausgeschlossen. Will der Posaunenchor mit dem Charakter eines Raumes für ein Einzelkonzert arbeiten, kann er dies für gewöhnlich nur durch die Auswahl des Konzertraumes. Nur in diesem Moment, bei der Auswahl des Veranstaltungsortes, können wir uns die Erkenntnis, dass Räume Einfluss auf den Erfolg, und auch auf den Erfolg unseres Konzertes haben, zunutze machen. Wir können uns die Prominenz und die Aufmerksamkeit erschließen, die ein Raum hat. Wir können uns den Herausforderungen und Ansprüchen eines Raumes stellen. Im Rahmen dieser Vorgaben sind Einflussnahmen dann nur noch möglich im Rahmen von Beleuchtung und Dekoration. Nur langfristig können Posaunenchöre, etwa im Rahmen von Konzerttraditionen und langjährigen Auftrittsroutinen, ihrerseits das Gepräge von Räumen beeinflussen. Mit der Wahl des Veranstaltungsortes geben wir unserer Veranstaltung eine wesentliche Prägung, tragen wir wesentlich zum Erfolg unseres Konzertes bei. Den Charakter eines Raumes zu erfassen, seine Architektur, seine Geschichte, sein Publikum und dessen Gewohnheiten und Erfahrungen zu erkennen und zu respektieren, seine Chancen und Grenzen zu erspüren, kann einen wichtigen Beitrag zum Konzerterfolg leisten. Dies gilt es, bei der Konzertplanung frühzeitig zu berücksichtigen. Akustik in Konzerträumen Wichtig bei der Auswahl der Räumlichkeiten ist die Akustik, insbesondere sind die (Nach-)Hall-Eigenschaften von Bedeutung. “Nachhall entsteht als Folge wiederholter Schallreflexionen, die mit der Zeit schwächer werden. Die Abschwächung wird zum einen dadurch verursacht, dass bei jeder Reflexion ein Teil der Energie in Wärme umgewandelt wird (da kein Material ideal schallhart ist) und zum anderen daher, dass die Ausbreitung des Schalls in der Luft verlustbehaftet ist (da die Schwingung der Luftpartikel Reibung erzeugt). Die Zeit, in welcher der Schalldruckpegel nach einem plötzlichen Verstummen der Schallquelle um 60 dB abnimmt, heißt Nachhallzeit. Die Nachhallzeit und ihre Abhängigkeit von der Frequenz liefern wichtige Informationen zur Hörsamkeit eines Raumes und seiner Eignung für Sprach- und Musikdarbietungen. Die Sprachverständlichkeit leidet stark, wenn ein Raum zu viel Nachhall hat; je kürzer die Nachhallzeit, desto besser. Für Musik dagegen ist Nachhall in gewissem Umfang erwünscht, da die Musik in einem zu „trockenen“ Raum unnatürlich klingt und zudem Ungenauigkeiten im Spiel zu gut hörbar sind. Für Kammermusik wird eine Nachhallzeit von etwa 1,2 bis 1,6 s erwünscht, für Orchestermusik 1,7 bis 2,2 s, für Orgelmusik noch wesentlich mehr.” (wikipedia). Die Nachhallzeit hängt im Wesentlichen von dem Volumen des Raumen, von den Oberflächen im Raum und von den Einrichtungsgegenständen ab. Zumeist hat die Präsens oder das Fehlen von Publikum Einfluss auf die Akustik im Raum. Erwähnt sei, dass die Nachhallzeiten für unterschiedliche Frequenzbereiche unterschiedlich ausfallen können. Insbesondere die tiefen Instrumente haben oftmals mit kurzen Nachhallzeiten zu kämpfen. Einen untergeordneten Einfluss auf die Akustik haben die Schallreflektionen an Decke und Wänden. Bei mehrchörigen Werken sind die Laufzeit des Schalls von der Quelle bis zum Empfänger, ggf. auch zum Mitspieler, sowie die Laufzeitdifferenzen aufgrund von Reflektionen von Bedeutung. Ein Phänomen, das insbesondere bei den Mitwirkenden der großen Posaunenchöre der Kirchen- und Posaunentage immer wieder Erstaunen hervorruft und besondere Anforderungen an die Verteilung der Musiker im Raum und an das Dirigat und dessen Übertragung stellt. Ein einfacher Weg, den Nachhall eines Raumes zu erfühlen, besteht darin, in dem leeren Raum hart und kurz zu klatschen. Führt man diesen einfachen Versuch in verschiedenen Räumen durch, bekommt man Erfahrungswerte für Nachhallzeiten. Welche Bedeutung hat nun die Akustik für die Wahl eines Raumes. Posaunenchöre spielen traditionell in Kirchenräumen. Dort finden wir eher längere Nachhallzeiten. Dieses sind wir gewohnt. Wechseln wir in einen Raum mit sehr kurzen Nachhallzeiten, sollte dies bei den Proben unbedingt simuliert werden, um die Hörgewohnheiten anzupassen. Beachtlich ist in solchen Räumen auch die Fehlerempfindlichkeit. Dissonanzen und Spielfehler, die im Nachhall noch untergehen werden in Räumen ohne Hall gnadenlos zum Hörer transportiert. Auch Räume mit sehr langem Nachhall sollten erprobt werden, weil sie nicht unseren Hörgewohnheiten entsprechen. Hier erfreut sich der kurz angestoßene Ton großer Beliebtheit. Die unterschiedliche Schallverteilung der tiefen und hohen Instrumente sollte ausprobiert werden. Die erfahrene Chorleiterin wird die akustischen Ausprägungen des Konzertraumes in der Instrumentierung, der Zusammenstellung des Programms und der Interpretation der Stücke berücksichtigen und die Proben entsprechend planen. Und umgekehrt lassen sich vorgegebene Stücke oder Besetzungen in bestimmten Räumen halt nicht umsetzten. --- [*] Erinnert sei an das Jahr der Kirchenmusik der EKIBA 2012. Kirchenmusik erklang an ungewöhnlichen Orten. Das Nordbadische Blechbläserensemble konzertierte im Schwetzingen Freizeitbad belämmer. Rahmenprogramm [neu]

Zur Vorbereitung eines Konzertes gehört eine klare Aussage, was erreicht werden soll; woran gemessen werden soll, ob das Konzert ein Erfolg war oder nicht. Ist ein Ziel festgelegt, lohnt es sich, alle Gestaltungselemente des Auftritts auf dieses Ziel abzustimmen. Das Rahmenprogramm gehört dazu. Häufig lässt sich über das Rahmenprogramm sogar stärker auf die Zielerreichung einwirken als über das eigentliche musikalische Programm. Wir verzichten darauf, den Begriff Rahmenprogramm randscharf abzugrenzen. Im Wesentlichen sollen hier alle Elemente eines Konzertes abgehandelt werden, die nicht Musik des Posaunenchores sind

Die Einbindung von Gastmusikern, Chören oder Gruppen kann sehr unterschiedlich motiviert sein. In jedem Fall führt sie zu einer Bereicherung des angebotenen Klangbildes und der musikalischen Vielfalt. Zudem verschafft sie den Bläsern eine Pause. Die Soloeinlage, gleich ob Orgel, Blechblas- oder sonstige Instrumental- oder Gesangseinlage, erweckt Aufmerksamkeit, sticht in der Wahrnehmung hervor und bleibt oftmals stark in Erinnerung. Die Einladung von Gruppen führt durch den notwendig aufwändigen Auf- und Abbau erfahrungsgemäß zu erheblichen Störungen im Konzertgenuss. Die Pause für Bläserinnen und Bläser kann mit einem Konzentrationsverlust einhergehen. Andererseits bringen Gruppen, Kirchenchöre, Kinder- und Jungbläsergruppen gern ein eigenes Publikum mit und füllen so den Raum. Zugleich sind die Aktiven wichtige Multiplikatoren im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit. Insbesondere, wenn sie in ein anderes Publikum hineinstrahlen. Der etablierte Posaunenchor kann die Gelegenheit nutzen, jungen Musizierenden eine Bühne und einen Auftritt zu bieten. Welche Aspekte überwiegen, ist im Einzelfall und abhängig von der Zielsetzung zu entscheiden. Ein Empfang ist ein ungezwungenes Beisammensein, währenddessen man sich austauscht. Er findet üblicherweise im Stehen statt. Es werden Wasser, Apfel- und Organgensaft und Weißwein angeboten, seltener Schaumwein. Dazu gibt es Salzgebäck, seltener sogenanntes „Finger Food“. Viele Kirchengemeinden kennen Empfänge im Anschluss an den Gottesdienst als „Kirchkaffee“. Der Empfang vor dem Konzert ermöglicht ein gutes „Ankommen“ im Raum und kann zu einer entspannten Atmosphäre im Publikum beitragen. Allerdings sind die Akteure in der Regel ausgeschlossen, weil sie sich auf den Auftritt konzentrieren. Die Überleitung zum Konzert kann gut zu einer Ansprache genutzt werden. Der „Empfang“ oder die Bewirtung in der Pause sind bei Posaunenchorkonzerten eher weniger bekannt, bei Konzerten von Sinfonieorchestern hingegen eher üblich. Dagegen ist der Empfang im Anschluss an das Konzert auch in der Welt der Posaunenchöre bekannt und nicht unüblich. An dem Empfang nach dem Konzert können auch die Akteure teilnehmen. Hier können Ansprachen und Reden eingebaut werden. Die Durchführung von Ehrungen ist möglich, allerdings – aufgrund der höheren Wahrnehmung – eher während des Konzertes zu empfehlen. Dies ist allerdings eine Einzelfallentscheidung. Bei Durchführung eines Empfanges ist darauf zu achten, dass die Qualität des Angebotes durchaus auf den Gesamteindruck des Konzertes Einfluss nimmt. Gute und saubere Gläser, gekühlte Getränke, ausreichend Stehtische mit kleiner Deko und Servietten, unkompliziert erreichbare, schnell verfügbare und leicht handhabbare Speisen … usf. tragen maßgeblich zum Erfolg dieses Programmpunktes bei. Beachtlich ist der nicht unerhebliche Catering-Aufwand, den ein solcher Empfang mit sich bringt. Je nach örtlichen Gegebenheiten kann es sinnvoll sein, die Bewirtung nicht in dem Konzertraum durchzuführen, sondern eine nahegelegene Räumlichkeit zu nutzen. Mit steigender räumlicher Entfernung, und insbesondere wenn Garderobe in die Hand genommen werden muss, wird sich die Teilnehmerzahl am Empfang durch den Umzug verringern. Die wörtliche Rede ist im Konzert verpönt, in Sinfoniekonzerten unvorstellbar. Aber es gibt Ausnahmen. Beispielhaft seinen genannt der Neujahrsgruß der Wiener Philharmoniker und die wortreichen Erläuterungen während der immer ausverkauften Familienkonzerte des Nationaltheaterorchesters in Mannheim. Die „Hartung-Gala“, ein immer ausverkauftes Privates Konzert im Mannheimer Nationaltheater, lebt geradezu von den begleitenden humoristischen Ausführungen des Dirigenten. Die Zielsetzung und der Anlass des Konzertes, die Tradition der Konzertreihe und die daraus resultierende Erwartungshaltung der Zuhörer und vielleicht auch die Kondition des Posaunenchores können die Entscheidung über einen Wortbeitrag im Einzelfall beeinflussen. Die Störung des reinen Musikgenusses, die Störung der Konzentration von Musizierenden und Publikum ist dagegen abzuwägen. Die Art möglicher Wortbeiträge ist vielfältig und verlockend.

Ehrungen sind Auszeichnungen, die einer Person, Gruppe oder Organisation für herausragende Leistungen in einem bestimmten Bereich erhält. Je größer und (nach dem subjektiven Empfinden zu beurteilen) bedeutsamer die einbezogene Öffentlichkeit ist, desto größer ist die damit verbundene Ehre. Insofern sind Posaunenchorkonzerte für Ehrungen ein guter Rahmen. Für die Entscheidung über den Umfang der Ehrung selbst und eine mögliche Laudatio gilt das bereits oben zu den Wortbeiträgen gesagte. Pausen sind ein häufig unterschätztes Gestaltungselement von Konzerten. Dabei sei hier nicht die Rede von den – bei Sinfoniekonzerten üblichen - 15 bis 20-minütigen Unterbrechungen des Konzertes als Erfrischungspause für Musizierende und Publikum. Wir sprechen über die kurzen Unterbrechungen zwischen den einzelnen musikalischen Beiträgen. Ein Charakteristikum der Posaunenchorliteratur ist die relativ kurze Spieldauer der einzelnen Stücke. In einem Konzert kommen so leicht 10 bis 15 Stücke zum Vortrag, mit entsprechenden Pausen dazwischen. Diese setzen sich zusammen aus Applaus-, Rüst-, Warte- und Konzentrationspausen, deren Wirkung auf den Zuschauer und für die Musizierenden von unterschiedlicher Dramatik ist. Applaus ist Anerkennung, die das Publikum den Musizierenden gewährt. Diese Anerkennung auszuhalten und würdigend entgegenzunehmen braucht Übung und Zeit. Während der Applausphase schon nächste Stück gedanklich durchzuspielen, die Noten vorzubereiten oder gar geräuschvoll das Wasser aus dem Instrument zu pusten ist wenig wertschätzend. Innehalten und den Applaus lächelnd entgegennehmen ist das Gebot der Stunde. Die Applausphase endet, wenn der Dirigent durch eine Geste des Dankes dem Publikum gegenüber dieses signalisiert. Es beginnt dann die Rüstphase. Stühle rücken, Umgruppierungen vornehmen, Instrumente richten, Noten auflegen. Diese Rüstphasen nutzt das Publikum zu einem Blick in das Programmheft oder zu einem flüchtigen Gedankenaustausch mit dem Nachbarn. Es raschelt Bonbonpapier, es wird gehüstelt und geschnupft. Die Rüstphase braucht ihre Zeit. Sie darf nicht zu lang geraten, soll die Konzentration nicht zu stark absinken. Eine gute Vorbereitung des Posaunenchores hilft, diese Rüstzeiten planbar zu machen. Dazu gehört die gute Aufbereitung des Notenmaterials, die umfassende und aktuelle Kenntnis über den Programmablauf, die technische Ausstattung und die praktische Übung. Wartephasen beschreiben die Situation, in der die Musizierenden nichts zu tun haben – und tunlichst auch gar nichts tun. Das ist die Zeit vom Betreten der „Bühne“ bis zum Eintreffen des Dirigenten, das ist die Zeit, wenn andere Beiträge, Soli oder Reden, den Posaunenchor zur Untätigkeit verdammen. Jede noch so kleine Aktivität der zur Passivität Verdammten wird in diesen Momenten besonders wahrgenommen werden. Im Einzelfall ist daher abzuwägen, ob die Bläserinnen und Bläser „stillhalten“ können, oder ob eine leere „Bühne“ nicht die bessere Alternative ist. Wichtig für den Konzerterfolg ist der Spannungsbogen in der kurzen Konzentrationsphase vor dem ersten Ton. Der Dirigent signalisiert den Beginn. Im Saal kehrt Ruhe ein. Die Akteure kommen zur Ruhe und konzentrieren sich. Allein das Gespür der Dirigentin bestimmt die Dauer der Konzentrationsphase. Es kann sich um eine Sekunde handeln, aber auch einmal um zehn. Den Spannungsbogen bei Musikerinnen und Publikum zu spannen ohne ihn zu überreizen ist eine große Herausforderung. Wenn Pausen etwa ein Viertel der Dauer eines Posaunenchorkonzertes ausmachen, sollten sie in den Proben auch einen entsprechenden Stellenwert haben. Das Sortieren und Auflegen der Noten, die Umstellungsabläufe, das Betreten des Raumes und das Aushalten von Beiträgen Dritter und von Applaus sowie der Schluss des Konzertes – Probezeiten für Pausen sind gut investierte Probezeiten. Informationsstände Das Angebot von Informationen rund um das Konzert kann für alle Beteiligten von Interesse sein. Für den Veranstalter, der seinen Besuchern mit den gebotenen Informationen Wartezeiten überbrückt und für zusätzliche Aufmerksamkeit und Gesprächsstoff sorgt, für die Konzertbesucherinnen, die sich an dem Angebotenen bedienen können, und für die Standbetreiber, die ihre Informationen gezielt streuen können. Das Risiko des Veranstalters ist überschaubar. Eine inhaltliche Nähe des Standbetreibers zum Thema des Konzertes sichert das Verständnis der Besucher. Regelmäßig wird die Qualität des Standes und das Angebot dem Standbetreiber zugeordnet werden, nur starke Auffälligkeiten gehen zu Lasten des Konzertveranstalters. Sorgfalt bei der Auswahl der Standbetreiber und deren Anzahl scheint dennoch geboten. Dies gilt insbesondere bei der Einbindung von Sponsoren und professionellem Messeequipment. Ein Vertriebs- und Messecharakter wäre dem Konzert abträglich. Förderverein und Stiftung Badische Posaunenarbeit haben ein vielfältiges Sortiment an Standequipment, um allen Arten von Konzerten gut zu ergänzen. Die Ausstattung kann von den Posaunenchören individuell angefordert werden. Für die seltener zu beobachtenden begleitenden Ausstellungen gilt das gleiche wie für die Informationsstände. Erschwerend kommt hier allerdings der zeitliche Aufwand hinzu, wenn die Ausstellung von dem Veranstalter aufgebaut und gestaltet werden muss – was für einen einzelnen Konzertabend kaum lohnend ist. Füllt die Ausstellung den gesamten Raum besteht die Gefahr der Ablenkung der Besucher während des Konzertes. Aufgabenliste [AbGeschlossen]

Aufgabenliste Im Zuge einer Konzertvorbereitung ist eine Vielzahl von Handgriffen zu erledigen. Die „Aufgabenliste“ soll ein Hilfsmittel sein, möglichst wenig zu vergessen, möglichst viel zu delegieren und dabei den Überblick zu behalten. Zu den einzelnen Punkten der Aufgabenliste wird der „Konzertfahrplan“ - nach Fertigstellung - ausführliche Erläuterungen und Anregungen enthalten, die durch einfaches Anklicken der Stichworte in diesem Artikel oder in der Aufgabenliste aufgerufen werden können. Die Aufgabenliste ist ein Hilfsmittel, das von jedem Chor individuell mit Leben zu füllen ist. Unabhängig davon freuen wir uns über jede Anregungen aus der praktischen Anwendung der Liste. In jedem Fall werden wir gern die Überarbeitung des Vordruckes überprüfen. Diskutiert mit uns. Handhabung Das Konzert soll statt finden. Es ist an der Zeit, sich zusammen zu setzen, und die Aufgabenliste zu bearbeiten. Das Muster in der Anlage ist als Word-Dokument hinterlegt und daher von jedem Posaunenchor frei gestaltbar, d.h. je nach Art und Umfang des Auftritts können Aufgaben gestrichen oder ergänzt werden. Die Liste lässt sich nach dem Inhalt jeder Spalte sortieren. Wenn alle Beteiligten sich bereits im Vorwege zu ihren Themen Gedanken gemacht haben, sollten die Aufgaben an einem ersten Abend gesichtet, ergänzt, zugeordnet und terminiert sein. Die Aufgabenliste sollte nur von einer Person verantwortlich fortgeschrieben und gepflegt werden. Es ist sicher zu stellen, dass keine abweichenden Versionen im Chor kursieren. Die Aufgabenliste hat links eine „lfd. Nr.“ vorgesehen. Diese Spalte kann dazu dienen, ausgewählten Aufgaben – z.B. dem Thema „Probenfeizeit“ – bei Bedarf eine einheitliche Nummer zu vergeben, so dass die Aufgabenliste später jederzeit auch nach diesen Themen sortiert werden kann. Die Aufgabenliste zeigt in der zweiten Spalte von Links den Wochenabstand zum Termin. „36“ bedeutet, dass empfohlen wird, die Aufgabe ca. „36“ Wochen vor Termn zu beginnen – das sind ungefähr neun Monate. Die Empfehlungen können individuell überschrieben werden. In der dritten Spalte sind die Aufgaben aufgelistet. Es handelt sich um eine Grobskizze, die auf jahrzehnte langer Konzerterfahrung beruht, dennoch aber keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder Richtigkeit erhebt. Es sind der Phantasie keine Grenzen gesetzt, Aufgaben neu zu formulieren, zu streichen oder zu ergänzen und den tatsächlichen Gegebenheiten anzupassen. Die vierte Spalte sieht die Zuordnung der Aufgaben zu den Mitgliedern des Organisationsteams vor. Spalte fünf ist für das Erledigungsdatum vorgesehen. Gelegentlich ist eine Aufgabe so umfassend, dass Zwischenschritte („Meilensteine“) sinnvoll vereinbart werden sollten. In diesem Fall empfehlen wir, diesen Zwischenschritt in einer zusätzlichen Zeile (evtl. mit identischer laufender Nummer) einzufügen. Wird die Aufgabenliste dann nach der Spalte 5 sortiert, tauchen die Teilschritte entsprechend weit oben auf. Im Feld „erledigt“ kann ein Haken oder ein Kreuz gesetzt oder ein Datum eingefügt werden. Aufwändig, aber sehr übersichtlich ist es, wenn die Felder je nach Umsetzungsstand der Aufgabe mit grüner, gelber oder roter Farbe ausgefüllt werden. Die Fortschreibung sollte dann zu den Sitzungen des Organisationsteams erfolgen. Ob man diesen Aufwand betreiben will, sollte aber wohl überlegt sein. Grün: Aufgabe ist im Zeitplan Gelb: Aufgabe ist aktuell nicht im Zeitplan, wird aber fristgerecht erledigt Rot: Aufgabe ist nicht im Zeitplan und wird voraussichtlich so nicht fristgerecht erledigt werden können. Die rot markierten Aufgaben sollten mit Vorrang bearbeitet werden. Vorarbeiten Bevor es an die Bearbeitung der Aufgabenliste geht sind bereits im Vorwege notwendige Festlegungen getroffen.

Wie in jedem Projekt ist einer der wichtigsten Erfolgsfaktoren die Kommunikation. Wichtig sind

Aufgaben Während parallel an anderer Stelle das musikalische Programm geplant und geprobt wird, stehen für die Organisatoren die großen logistischen Themen im Vordergrund. Bereits in frühem Plaungsstadium sollte man Termine und Räume verbindlich vereinbaren. Notwendig ist auch die verbindliche Vereinbarung der Probentermine mit allen vorgesehenden Musikern und ggf. deren Eltern. Für die Vorankündigung des Termins an alle – denkbar – relevanten Personen und Gruppen, die Kirchengemeinde und ggf. die Vereine vor Ort kann es hilfreich sein, den Termin über mehrere Kanäle auch wiederholt zu kommunizieren.Finale Vereinbarungen sind frühzeitig angezeigt, wenn Ehrengäste eingeladen werden sollen, Ehrungen vorgenommen werden sollen, oder Gast- bzw. Festredner angedacht sind. Verbindlich zu buchen sind der Veranstaltungsraum und – sofern angedacht – die Räumlichkeiten für die Probenfreizeit. Ein nächster großer Block im Aufgabenkatalog umfasst die Öffentlichkeitsarbeit. Missionarisch wirken bedeutet auch, von Aussen, also von unbeteiligten Dritten, wahrnehmbar zu sein. Zuallererst geht das gut über die persönliche Ansprache. Wenn jeder Mitwirkende 10 Zuhörer mitbringt, dürften die meisten Auftritte gut besucht sein. Das klappt nach unserer Beobachtung aber eher selten. Hilfreich sind Routinen, also jährlich wiederkehrende, bereits gut eingefahrene Veranstaltungen, auf die die Zuhörer schon warten. Beides geht noch relativ spät im Planungszeitraum. Einer frühen Vorbereitung bedarf es indes, wenn die mediale Ebene bedient werden soll. Verfassen, Layouten, Drucken und das wirkungsvolle Verteilen von Artikeln, Handzetteln, Plakaten u.a. wollen längerfristig vorbereitet sein. Dies ist auch die Gelegenheit Sponsoren einzubinden, was die Vorbereitungszeit entsprechend verlängert. Ebenfalls in sehr frühem Stadium der Planung sollten sich die Verantwortlichen einen Überblick über die Finanzen und das angestrebte finanzielle Ergebnis verschaffen und es sollte schon jetzt die Ansprache möglicher Sponsoren und Netzwerke erfolgen. Hier dürfen – bei aller guten Absicht der Beteiligten - Entscheidungsprozesse und Kommunikationswege nicht unterschätzt werden. Zentraler Planungspunkt ist das Konzert. Für Musiker und Gäste ist der Raum der Veranstaltung ein wichtiger Baustein. Das umfasst alle von den Gästen wahrgenommenen Äußerlichkeiten, wie Parkplatz, Gehwege, Garderobe, Sitzplätze, Sanitärräume, Bühnenbild, Heimweg. Deren Herrichtung, Reinigung und Kontrolle kann gar nicht genug Aufmerksamkeit zugewandt werden. Die Herrichtung von Räumen und Technik, der Aufbau von Informationsständen, die Auslage von Programmen, Werbung und Informationen sind die zweite große Herausforderung. Je nach Ausgestaltung und Intensität ist die Dokumentation des Auftritts mit in die Planung einzubeziehen. „Störungen haben Vorrange“ … nach diesem Motto können Amateurfotografen und übereifrige Presseleute schon einmal ungewollt die Aufmerksamkeit auf sich ziehen, wenn der Ablauf nicht geplant ist. Mitschnitte sind langfristig zu planen, die Technik ist dezent im Bühnenbild zu integrieren. Die Betreuung der Gäste und Teilnehmer vor, während und nach dem Konzert ist ein weiterer Planungspunkt. Der umfasst die Begrüßung am Eingang, die persönliche Begleitung und Vorstellung von Ehrengästen, die Platzreservierung, die Ansprache vor und nach dem Konzert, genauso wie die Versorgung der Musiker und der Gastmusiker, die Planung des Nachtreffens und die Bereitstellung ausreichender Informationen. Ist der äußere Rahmen geplant gilt ein weiteres Hauptaugenmerk dem Auftritt selbst, insbesondere der Choreographie des Auftritts. „Das Auge isst mit“ … diese Binsenweisheit gilt auch für den Konzertbesuch. Wie beginnt das Konzert, wer betritt wann und wie die Bühne, und von wo. Aufbau und Verbleib von Notenständern und Notenmaterial während des Konzertes, Verhalten aller handelnden Personen auf der Bühne, Veränderung von Aufstellung, Beleuchtung und Dekoration – und ganz intensiv der Abschluss, die letzten Handlungen der Aktiven auf der Bühne, all diese Themen prägen das Gesamtbild der Zuhörer in hohem Maße und stehen in unmittelbarer Konkurrenz zu der musikalischen Leistung und den dargebotenen Inhalten. Ist das Konzert beendet, beginnt die Nachbereitungsphase. Eine schnell einsetzende, gut vorbereitete Öffentlichkeitsarbeit nach dem Motto „tue Gutes und rede darüber“ hilft, das Bewusstsein über Kiche und Posaunenchor zu verbreiten und zu vertiefen. Eine dokumentierte Manöverkritik mit einem guten zeitlichen Abstand sollte in einer guten Auftrittsplanung mit vorgesehen sein, um bei aller berechtigten Euphorie die Lerneffekte aus dem Auftritt für den nächsten Auftritt zu bewahren. Schließlich verstärkt eine angemessene Danksagung an alle Beteiligten in angemessenen zeitlichen Abstand zu dem Konzert noch einmal den guten Gesamteindruck. Öffentlichkeitsarbeit [Abgeschlossen]

Was ist Öffentlichkeitsarbeit? „Öffentlichkeitsarbeit“ ist nicht abschließend definiert. Es handelt sich offenbar im Wesentlichen um den Aufbau einer Beziehung zwischen Organisationen (in unserem Fall dem Posaunenchor) einerseits und externen Stakeholdern (in unserem Fall z.B. Zuhörern, Aktiven, ehemaligen und zukünftigen Bläserinnen und Bläsern, Spendern, Stiftern und Sponsoren, kirchlichen und politischen Meinungsbildnern und Entscheidungsträgern u.v.a.m.) andererseits, um Sympathie und Verständnis dieser Gruppen für die Organisation/den Posaunenchor zu erzeugen. Öffentlichkeitsarbeit ist aufgrund vieler Überlappungen von Marketing und Werbung nur schwer abzugrenzen, tendenziell aber weiter gefasst. Bereits die Unschärfe des Begriffes erschwert die Diskussion über Öffentlichkeitsarbeit. Posaunenchöre haben darüber hinaus im Rahmen ihrer Arbeit neben den eigenen Interessen auch noch eine Botschaft zu vertreten. Wenn sie Öffentlichkeitsarbeit machen, werden sie dies also immer in eigener Sache und unter dem Aspekt der Mission tun. Aus Sicht des Posaunenchores könnte Öffentlichkeitsarbeit im weitesten Sinne verstanden werden als jeder Kontakt mit einer Öffentlichkeit, der den Vertretern des Chores als solcher bewusst ist. „Öffentlichkeitsarbeit“ in diesem Sinn wäre dann bereits der bewusste Verzicht auf die Zigarette vor der Kirche, die bewusste Auswahl von Kleidung für einen Auftritt, die Gestaltung und der Versand von Einladungen, die Presseberichterstattung und vieles mehr. Wir wollen Öffentlichkeitsarbeit an dieser Stelle sehr eng definieren und uns auf die Bekanntmachung eines Auftrittstermines konzentrieren. Dürfen Posaunenchöre Werbung machen? „Ihr seid das Licht der Welt…. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter einen Scheffel, sondern auf einen Leuchter; so leuchtet es allen, die im Hause sind. So lasst euer Licht leuchten vor den Leuten!“ (Matth. 5, 14-16). Darf eine kirchliche Einrichtung Öffentlichkeitsarbeit betreiben für sich oder für ihre Werte? Reicht es nicht, da zu sein, nach Gottes Wort zu leben und auf die Wirkung von Gottes Wort zu vertrauen? Betrachten wir die Auftritte von Kirche in der Öffentlichkeit, erhalten wir ein diffuses Bild, das wohl alle Ausprägungen zulässt. Die EKD twittert, ebenso wie das Oberhaupt der katholischen Kirche, Werbung für den Deutschen Evangelischen Kirchentag findet sich in allen Medien, viele Kirchengemeinden haben eine Homepage, einige haben einen Facebook-Auftritt. Nun lesen wir in der Bibel aber auch an verschiedenen Stellen, dass Jesus dem schweigenden Tun durchaus einen hohe Wert beimisst, dieses sogar einforderte. Nicht immer mit Erfolg. „Und er verbot ihnen, sie sollten's niemand sagen. Je mehr er aber verbot, je mehr sie es ausbreiteten“ (Markus 7, 36). Unseren weiteren Ausführungen legen wir dazu die Ausführungen der EKD zum missionarischen Dienst zu Grunde. „Heute wird gefragt, ob sich bestimmte evangelistische Dienste nicht zu sehr der Methoden moderner Werbung oder auch bestimmter psychologischer Entwürfe bedienen. Nicht alle, aber viele dieser Anfragen haben ihr Recht und müssen bedacht werden. Für die evangelistische Praxis entscheidend ist der Ruf des Paulus: „So sind wir nun Botschafter an Christi statt, denn Gott ermahnt durch uns; so bitten wir nun an Christi statt: Lasst euch versöhnen mit Gott!“ (2.Kor 5,20). Die Bitte ist die entscheidende Stilform der Evangelisation. Nicht die Drängelei ist gefragt, sondern die herzliche Einladung, die nicht dränglerisch, die aber wohl dringlich sein darf. Alle Methoden der Evangelisation haben sich dieser Stilform unterzuordnen. Wenn das durchgehalten wird, kann sich eine enorme Methodenvielfalt entfalten. Sie kann und soll durchaus auch moderne Erkenntnisse über Kommunikationswege einbeziehen.“ (Das Evangelium unter die Leute bringen - Zum missionarischen Dienst der Kirche in unserem Land, EKD-Texte 68, 2001 - http://www.ekd.de/EKD-Texte/evangelium3_2001.html). Wie einladen? Unsere mediale Welt ist im Umbruch – und mit ihr unsere Konventionen über die Art und Weise, wie zu einem Konzert einzuladen ist. Und wie üblich bei tiefgreifenden Veränderungen sind einige Menschen noch der Tradition verhaftet, andere dem Fortschritt und eine unbestimmte Menge bewegt sich dazwischen. Zielgruppenspezifische Einladungen müssen sich daher nach der Auswahl der einzusetzenden Mittel und der zu wählenden Wege unterscheiden. Die Auswahl wird auch durch die zu transportierenden Inhalte bestimmt. Nicht jedes Medium ist für lange inhaltliche Ausführungen geeignet. Persönliche Ansprache, Brief, Zeitungsanzeige, Homepage, Facebook, Twitter …? Die Auswahl ist nicht einfach und hängt von vielen Faktoren ab. Wer soll erreicht werden (Zielgruppe), worauf spricht diese Zielgruppe an, wieviel Zeit steht noch zur Verfügung, wie hoch ist mein Budget, auf welche technischen Möglichkeiten und Kontakte kann der Posaunenchor zugreifen, welches Know-how ist vorhanden und welche Erfahrungen liegen vor? Wieviel Manpower kann der Chor in die Werbung investieren? Welche persönlichen Präferenzen liegen im Chor vor – was ist authentisch? Braucht es einen einheitlichen Auftritt über alle Medien (Markenpflege) oder ist das nicht von hoher Bedeutung? Nach der Festlegung auf ein oder mehrere Medien stellt sich die Frage nach Breite und Häufigkeit der Werbung. Schaltet der Chor eine Anzeige auf seine Homepage oder nutzt er die Homepages der Bläserinnen und Bläser, der Kirchengemeinde und den Veranstaltungskalender der politischen Gemeinde gleich mit? Wie häufig soll im Vorwege eines Konzertes eine Anzeige oder ein Artikel in der Presse oder in Facebook erscheinen? Reicht ein einziger Hinweis oder ist es hilfreich, das Konzert mehrfach im Gottesdienst ankündigen zu lassen? Hat sich der Chor für ein oder mehrere Medien entschieden ist der nächste Schritt die Frage nach der Qualität. Welchen Standard möchte ich abbilden, brauche ich Standard- oder Büttenpapier oder doch Karton? Diese sind je nach Medium unterschiedlich zu definieren. Es greifen ähnliche Entscheidungskriterien wie die Höhe des Budgets, Knowhow, Erfahrung und vorhandene Technik. Was ist authentisch? Wie organisieren? Was könnte nun ein gutes Vorgehen sein, den Konzerttermin im Rahmen der Möglichkeiten wirkungsvoll unter die Zielgruppe zu bringen? Vermutlich muss sich dazu jeder Chor seine eigenen Gedanken machen. Nachstünde Auflistungen mögen dazu hilfreiche Hinweise geben. Wir freuen uns über ergänzende Hinweise. Wie auf einen Termin hinweisen?

Finanzen [Ausstehend]

Sonstiges [Ausstehend]

|

Anlagen

Aufgabenliste [Abgeschlossen]

Die Aufgabenliste enthält rund 150 Positionen, die im Rahmen eines Konzertes von Bedeutung sein könnten.

| |||||||

Nutzungsrechte

Mit Übersendung Eurer Beiträge übertragt Ihr kostenfrei und unbebfristet die Nutzungsrechte von Texten, Bildern und Grafiken in unveränderter oder veränderter Weise für die Verwendung in dem Konzertfahrplan des Fördervereins Badische Posaunenarbeit e.V. in gedruckter und digitaler Form und seiner Verbreitung (auch über das Internet) an den Förderverein Badische Posaunenarbeit e.V. Ihr bestätigt ferner, dass Ihr als Autoren die Urheberrechte an Eurem Beitrag besitzt und das nur Materialien – insbesondere Fotos, Grafiken, Zeichnungen, Pläne oder andere urheberrechtlich geschützte Materialien – verwendet wurden, für die Ihr die Nutzungsrechte in vollem Umfang besitzen und diese Nutzungsrechte zum Zwecke der Veröffentlichung und Verarbeitung in dem Konzertfahrplan an den Förderverein Badische Posaunenarbeit e.V. übertragen dürft.